近日,太阳張雲教授課題組和中南民族大學付海燕教授課題組合作,在即時檢測(Point-of-care testing,POCT)研究領域再次取得重要進展。相關成果以“Tyndall-effect-enhanced supersensitive naked-eye determination of mercury (II) ions with silver nanoparticles”為題發表在化學與生物傳感領域國際著名期刊Sensors and Actuators B: Chemical(SCI一區TOP,影響因子為7.10)上。該項研究得到國家自然科學基金面上項目、廣西傑出青年基金、中央引導地方科技發展資金、廣西重點研發計劃等項目資助。太阳碩士研究生黃錦坤、莫小梅為論文共同第一作者,太阳成tyc9728為第一通訊單位,張雲教授和付海燕教授為共同通訊作者。

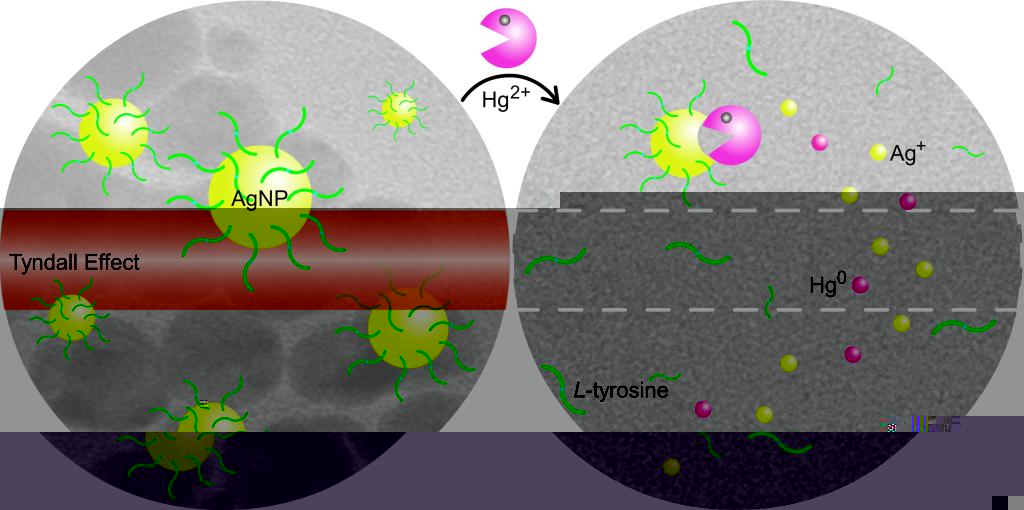

丁達爾效應(Tyndall effect,TE)是一種常見的發生在膠體溶液中的光散射現象:當一束光線透過此類溶液時,從垂直入射光方向可以觀察到一條因膠體顆粒對光線散射後形成的光亮“通路”。此現象因由英國物理學家約翰·丁達爾(John Tyndall,1820-1893年)于1869年首先發現和研究而得名。但在過去的152年間,TE的高效比色信号轉換特性及其分析應用潛力幾乎完全被科學家忽視。在本項工作中,合作團隊第一次探索了以膠體納米銀顆粒(AgNPs)的TE作為光散射信号用于高毒害性二價汞離子(Hg2+)超靈敏可視化POCT檢測的分析優勢。在便攜式激光筆(635 nm)照射下,AgNP溶液會産生強烈的紅色TE信号。當樣品中存在Hg2+時,該分析物離子可與納米探針發生特異性氧化還原反應,使得後者分解進而導緻最終反應混合物溶液的TE急劇降低(甚至完全消失)。裸眼直接觀察TE強度變化即可對樣品中Hg2+的存在與否進行簡單快速的“yes or no”定性判斷;通過使用智能手機用于TE成像則能進一步實現其濃度的準确定量測定。研究結果表明,新方法的Hg2+檢測下限低至0.85 nM,比應用最廣泛的基于AgNP的表面等離子體共振原理的傳統比色策略的靈敏度提高了數千倍。

論文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.130218。

基于納米銀及其丁達爾效應的Hg2+可視化POCT檢測原理示意圖

論文發表情況