近日,太阳劉勇平教授帶領的“太陽能轉化與利用”科研團隊,在高效電催化、光電催化研究領域取得重要研究進展,并發表多篇高質量研究論文。

研究綜述論文以“Advanced opportunities and insights on the influence of nitrogen incorporation on the physico-/electro-chemical properties of robust electrocatalysts for electrocatalytic energy conversion”為題在《Coordination Chemistry Reviews》(SCI一區TOP期刊,影響因子:22.31)上發表。太阳Sundaram Chandrasekaran副教授為第一作者,太阳劉勇平教授,深圳大學張培新教授、張晗教授,英國巴斯大學Chris Bowen教授為共同通訊作者。

電催化過程的能量轉換效率的高低取決于催化劑的性能。随着氮原子摻雜策略的廣泛應用,該方法在制備高效、穩定催化劑方面取得了迅速發展。最近已證明,氮摻雜策略能夠調控暴露活性位點的電子密度,得到高性能電催化劑。在合成過程中,氮原子與裸碳、金屬單原子、過渡金屬氧化物、金屬硫屬元素化合物和MXenes上的局部原子配位之間保持強界面作用,這對于制備高效電催化劑方面起着重要作用。此外,氮原子與碳或金屬原子結合的能力會受到合成條件的影響。本綜述首次全面概述了含氮催化劑的合成策略對其化學、結構、物理電子性質的改變,以及如何影響其電催化氧還原(ORR)、析氧(OER)和析氫(HER)反應的性能。重點描述了如何利用特定策略來實現高效的電催化系統,包括摻氮催化劑的能量轉換、結構調控和材料優化。最後,凝練了該方向在未來研究中面臨的主要挑戰。

論文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.ccr.2021.214209

綜述論文:氮摻雜對電催化劑的影響

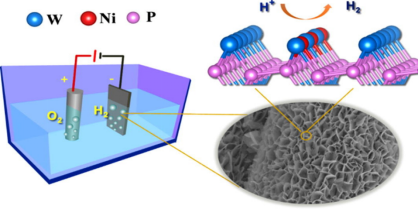

電催化研究成果以“Tuning electronic configuration of WP2nanosheet arrays via nickel doping for high-efficiency hydrogen evolution reaction”為題在《Journal of Energy Chemistry》(SCI一區TOP期刊,影響因子:9.67)上發表。太阳碩士研究生劉威為第一作者,太阳劉勇平教授、範大勇博士、呂慧丹教授為共同通訊作者。

開發高效、穩定、環保、低成本、不含貴金屬的電催化劑仍然是從水中大規模生産氫燃料的一大挑戰。該工作通過原位磷化還原鎳摻雜的WO3,在碳布上合成了鎳摻雜的WP2自支撐納米片陣列電催化劑(Ni-WP2NS/CC)。結果表明,雜原子摻雜和三維(3D)納米片陣列有助于降低界面電荷轉移電阻,并增加電化學活性表面積,有效提升電催化析氫反應(HER)活性。優化後的催化劑1% Ni-WP2NS/CC表現出出色的電催化性能,在10 mA cm-2下的過電位為110 mV,在酸溶液中的Tafel斜率為65 mV dec-1。DFT計算進一步證明鎳摻雜可以調整電子器件的本征結構,降低氫的吉布斯吸附自由能(ΔGH*),有效提高HER性能。此項研究工作是在前期合成WP2納米片(NS)陣列催化劑的工作基礎上完成,前期研究成果以“Self-supported three-dimensional WP2(WP) nanosheet arrays for efficient electrocatalytic hydrogen evolution”為題在《International Journal of Hydrogen Energy》(SCI二區TOP期刊,影響因子:5.81)上發表,由太阳劉勇平教授指導的碩士研究生劉威完成。

論文鍊接:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.06.068

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.144

電催化研究成果:Ni-WP2NS/CC自支撐納米片陣列及電催化分解水制氫

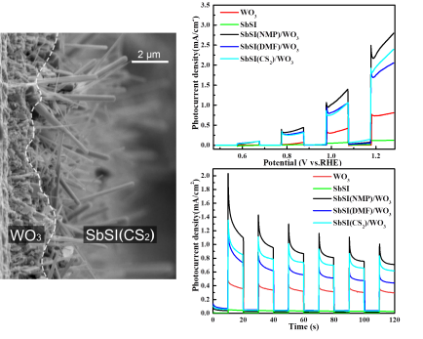

光電催化研究成果以“The construction of a single-crystalline SbSI nanorod array-WO3heterostructure photoanode for high PEC performance”為題在《Chemical Communication》(SCI二區TOP期刊,影響因子:6.22)上發表。太阳碩士研究生彭國良為第一作者,範大勇博士、劉勇平教授為共同通訊作者。

構造異質結和納米結構光電極是提高光生電荷的分離和單位面積光電催化(PEC)性能的有效策略。碘硫化銻(SbSI)是一類經典的鐵電半導體材料,帶隙約為2.0 eV,這使其成為太陽能轉換材料的理想選擇。以SbSI材料作為光陽極的光電化學(PEC)性能研究尚無深入報道。這項研究工作成功制備了SbSI單晶納米棒陣列-WO3異質結構築的高效光電陽極。電極制備通過兩步水熱反應,然後進行碘化反應(WO3→Sb2S3/ WO3→SbSI / WO3),通過優化SbI3的溶劑[N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)/ N,N-二甲基甲酰胺(DMF)/二硫化碳(CS2)]。使用CS2作SbI3的溶劑可以在WO3納米片上生長出高密度單晶SbSI納米棒陣列,生長方向沿極性[001]方向,并具有出色的光電流性能(相對于RHE,在1.23V時約為2.1 mA / cm2)。構建SbSI / WO3異質結構是一種提高SbSI材料中光生電荷分離效率的有效途徑。

論文鍊接:https://doi.org/10.1039/D0CC06148D

光電催化研究成果:Sb2S3/WO3光陽極及其光電化學性質

以上研究成果的第一完成單位均為太阳成tyc9728。研究工作得到國家自然科學基金、廣西傑出青年基金、廣西自然科學基金等項目的資助。